一棵松树的荣光

□ 刘毅

打开《中国自然地理》大百科全书,有这样的记载:六七千年前,花果山(云台山)地区的气候比现在温暖,后因海陆变迁、气候变化及人类活动的影响,致使花果山地带性植被演变成现在的暖温带落叶、阔叶林及针叶林。

正因为独特的气候,花果山景区内有许多珍稀树种和千年灵植,如现有古银杏树15株,树龄过千年的有6株;古老白玉兰集中于东磊延福观内,共4株,最老的两株,树龄也过千年;孔雀沟内有棵“千年糯米花王”,是国内目前最大的糯米花树。

然而,在地方史料中,这些树都加起来,其名气似乎也不敌一棵松树。

蟠龙松声名远播

它就是生长于三元宫西涧的“蟠龙松”。

花果山上的松树千万棵,唯有这一棵叫“蟠龙松”的松树尽享万千荣光,其松奇而寿,独钟山中之灵,为百松之祖。

关键的是,有一大批文人的给力加持,让这棵松树超凡脱俗,声名远播。

这是一棵什么样的松呢?

这棵松被称为东海大松。《江南通志》记述:“在州东大海中,相传三代时物。”三代即夏商周,距清代后期有2000多年,从树龄上,就将这棵树给神化了。这棵松树主干2米左右,分为两枝。主枝遒劲峭拔,如拜如舞;侧枝回环盘旋,如龙盘绕。整棵树恰如游龙,惟妙惟肖。每当朝阳升起照在蟠龙松上,只见山谷中一片云蒸霞蔚,气象万千。

文人骚客诗赞丈人歌

早在宋代,就有一位叫徐积的人写了一首叫《东海大松》的诗,开头就写道:东海有物天下雄,万灵勠力生奇松。天精地粹萃其下,沧溟百道来相通。

这首诗开篇两句气势磅礴的句子,奠定了全诗的基调。接着,诗人用丰富的想象力和生动的笔触,描绘了大松的奇特形态和顽强生命力。诗中提到大松的根系深入地下,枝干粗壮有力,能够承受巨大的力量。同时,诗人也将大松比作古代战场上的勇士,形容它的枝干如同战士们的武器,准备随时迎接挑战。

郑板桥的老师宋曹也有《东海大松诗》。宋曹,字彬臣,明末清初大书法家。诗中有:“萝薛结来奇鸟集,仙人餐罢羽衣轻。千寻直干横云表,万叠雄涛作海声。”让人有奇鸟仙人独立于万叠雄涛的世外之觉。

道光十二年(1832年)秋,道光皇帝念东南商民之困,思变通鹾法,特命宫保、尚书陶澍总督两江,兼管两淮盐政。工作之余,爬一爬当地有名的云台山也在情理之中。哪知这一爬陶澍就完全被这棵松树惊呆了,他后来描述说:“其松高可五尺许,围倍之,躯确甚而顶平,无所见。见二干:其北干,髿拂地,行行且止,忽化为常山蛇,作一大围盘,缀尾如连环;然其南干崛起穹窿如虹梁,大数斗,鳞甲琤,力辟万夫。”

他发出了如下感叹,并原创了一项震惊众人的“行为艺术”:横行天下山水,窟中所见多矣,未有如此松之夭矫离奇、变化不可思议者。惊喜之下,就呼为“蟠龙丈人”。

将一棵松树呼为“丈人”,这出乎了所有人的意料。查了一下字典,丈人有两解,一为岳父,一为老年男人。笔者还是宁愿相信是第一解,那样才能体现出陶澍作为一名诗人随性的气质。

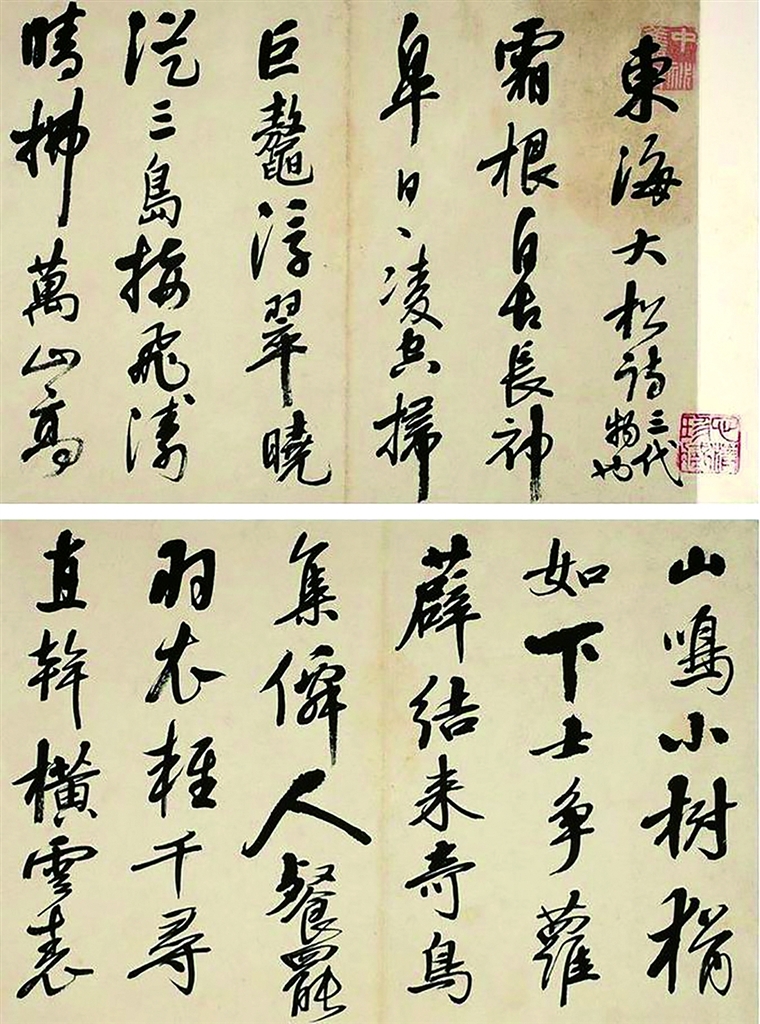

诗的名字就叫《蟠龙丈人歌》:

“郁州之山滨海东,有松郁律蟠其中。蟠天蟠地蟠不已,势若老龙拔崖起。龙老颁且皴,此松尤鳞鳞;龙老牙而角,此松殊岳岳。上蟠碧落下蟠泉,晴空白日生寒烟。前蟠欲飞后蟠舞,飒飒周旋中风雨。

问松自何年?烛龙未出扶桑前。蟠桃3000年一熟,此松晚之犹卑族。蟠李万叶森中州,此松视之亦部娄。苍然古心复古色,海屋近邻龙伯国。文章不露世已惊,之而漫作谁能刻。南阳抱膝吟,东海绳床心,子鱼龌龊何足道,捧腹来此荒山岑。不羡大夫封,岂利大人见。在田在天跃亦潜,泰山顶上窥真面。

我今为尔号,号尔曰“丈人”。即松即龙龙即丈,犹龙老子何其神!不然十八公、岁寒友、苍髯客、支离叟,尔名多矣,于丈人乎何有?袍笏虽无米老呼,洞岩合遣灵威守。重为告曰:龙之德也奇,松之德也常。以不常目有常,是谓至柔驰骋天下之至刚。世间不乏沈诸梁,勿投时好为虚张。

噫嘻哉!松蟠蟠,龙矫矫,伏处能无变化心,长材肯作轮囷老。待尔深山行雨归,余亦田间思荷莜。

诗写好了,陶公又配了序:云台山三元宫西涧,有松一株最奇,漱石枕流,荫满一山,相传三代以上物也。其松高可五尺许,围倍之,躯确甚而顶平无所见。见二干,髿拂地,行行且止,忽化为常山蛇,作一大围盘,缀尾如连环然。

这首诗费了不少工夫,他感觉很满意,于是命当地官员将诗及手绘《蟠龙松图》分别雕凿立于树旁,以作纪念。石碑高五尺,草书,字径六寸。

于是,海州文化史上一个有纪念意义的事件发生了,陶澍是嘉庆、道光之交的诗坛领袖,他的《蟠龙丈人歌》引发了众多文人雅士的唱和。用《苍梧片影》中的话来说:“海内名流,属和者数十家,是为‘丈人’极盛时代。”再后来,传到扬州、江南,江苏巡抚林则徐、布政使梁章钜等人纷纷应和,多达400余人,和诗达1000多首,盛况空前,将蟠龙松从文学层面推向极致。

殊为可惜的是,随着时光的流逝,如今这些诗大多已散失无觅,让我们看一看硕果仅存的几首诗作和它的作者都是谁。

张井的《蟠龙丈人歌》。张井,道光间官河东河道、江南河道总督。曾增修河堤、浚各湖斗门引渠。又疏议在上游深刷河身以保护民田,创灌塘法以便漕运。有《三竹斋文钞》。

陈文述的《蟠龙丈人歌》。和了一首似乎还不够,于是又写了一首《蟠龙丈人歌效印心石屋诗体》。陈文述,嘉庆时举人,官昭文、全椒等知县。有团扇诗句“歌得合欢词一曲,想教留赠合欢人”名满天下,人称其为“陈团扇”。阮元以“杭州诸生之诗,文述为第一”,称其才力有余,能人所不能。

齐彦槐的《蟠龙丈人歌》。齐彦槐,清代中叶科学家,清嘉庆十四年(1809年),中恩科进士,入翰林院,为庶吉士。其对天文学和农田水利的研究都有卓越成就,曾制造了著名的“天球仪”。

谢元淮的《蟠龙丈人歌》。谢元淮,参加了陶澍所主持的淮北票盐改革,后来又主持了淮南票盐改革。有效地改变了清代中期盐政荒敞的局面。他曾任海州分司总办盐务,每年为国库增加税银数百万两。道光十六年(1836年)补任淮南监掣同知。

本土作家吟诗唱和

本土作家也不甘寂寞,板浦才子许乔林也作了一首《蟠龙丈人歌》。许乔林少年时即工诗词歌赋。他与其胞弟许桂林被时人誉为“东海二宝”。嘉庆十二年(1807年)中举,曾出任郁洲书院山长,山东平阴县知县。许乔林和李汝珍是好朋友,许乔林为其写作《镜花缘》提供资料和帮助,并亲为作序。李汝珍《镜花缘》成稿后特“送呈斧正”。

所有这些诗,后来编入《印心石屋诗荟》,又称《云台和唱集》。

然而,令人想不到的是,一棵松树的无上荣光,竟被一个愚眜的举动所扼杀。福兮祸所伏。随着蟠龙松名气的增加,人们便把它当作神一样的存在,对它焚香祈祷,顶礼膜拜,光绪二十五年(1899年),江苏宝应一位香客在祈拜这棵古松时,将爇香置于松枯孔中,2000多年的蟠龙松被火烤致死。

此时距陶公为蟠龙丈人写诗勒碑仅仅68年!

《苍梧片影》作者吴铁秋痛心疾首地说:古今咏东海大松的名作,我所见的虽然不逮十分之一,我所录的虽然不逮十分之一,但这8篇总可算是咏东海大松的脑汁结晶,总可算是蟠龙丈人一生一世热腾腾的时代、甜蜜蜜的知己。丈人在黑漆涧底睡了3000年,刚才有吐气扬眉的一日。光绪二十五年(1899年)以后,丈人便丁了阳九之厄,一命呜呼!

多年以后,有一位被称为诗书画三绝,在徐淮盐连地区文名远扬的魏鹭西,写了一首《吊蟠龙丈人》:

泥蟠盖偃老苍鳞,名应星垣说丈人。三代精灵销劫火,廿年经过惜樵薪。丰碑大字题仍在,夜雨空山梦已尘。唯有九龙桥畔水,呜呜咽咽为伤神。

民国时期,乡土诗人张百川在《龙松》一诗中写道:龙松在屏竹社西北涧中。余四十年前游此,见虬枝上下蟠折,升天入地,若龙之变化。今松已毁于火,枯干卧地,为樵人所采已尽矣。石碑犹存,刊“蟠龙丈人”四字,望之怃然。

诗曰:海国春残又几朝,烟波涨绿过溪桥。而今火化龙松下,冷落云台树几朝。

有“江北三杰”之称的著名实业家张謇闻听此事,也作了一首《吊蟠龙丈人》,有“丈人丈人那何许,阴岩猎猎万松雏”的诗句。

在花果山,蟠龙松被称为“松王”绝不过分。其实,花果山上声名远播的远不止这棵蟠龙松,谢元淮有一篇《云台十一松记》,就详细记载了在花果山有名的十一棵松。

行文至此,我突然又想到了那个扼杀蟠龙松来自宝应的烧香人。

一个迷信的香客,一个愚眜的举动,将一个国宝级的灵植扼杀,让人感到很愤懑,也很无奈。我头脑中不由浮现出著名作家余秋雨评价那个出卖敦煌经卷王道士的一段话:我们完全可以把愤怒的洪水向他倾泻。但是,他太卑微,太渺小,太愚昧,最大的倾泻也只是对牛弹琴,换得一个漠然的表情。

这种表情,真能把人恨煞!

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体